Ho frequentato un Istituto d'Arte e sono diplomato Maestro d'Arte e Disegnatore di Architettura e Arredamento ma la mia vera passione è sempre stata la Musica... avrei dovuto fare il Conservatorio ma ero troppo ribelle all'idea che la musica si dovesse imparare a scuola con dei professori che quasi sicuramente avrebbero soffocato l'artista in me; quindi l'ho studiata da solo e ho imparato quello che so pagandolo a caro prezzo, come ogni autodidatta: ho impiegato anni e anni e anni a capire cose che in un percorso accademico scolastico impari nei primi sei mesi di lezioni. Avrei dovuto fare il Conservatorio!

Una cosa che mi colpì in particolar modo durante gli studi all'Istituto d'Arte fu la differenza di prospettiva d'intenti tra Michelangelo Buonarroti e Leonardo Da Vinci, due tra i più grandi "artisti" di tutti i tempi. Michelangelo sosteneva che l'"arte", il pezzo d'arte fosse già all'interno del blocco di marmo e che compito dell'artista era solo quello di "rimuovere il superfluo". Dall'altro lato Leonardo Da Vinci sosteneva che un dipinto - o una qualsiasi altra opere d'arte - si "costruiva" invece, aggiungendo strato dopo strato uno sopra l'altro.

In realtà non c'è antitesi qui. E' come quando descrivendo una curva la diciamo concava o convessa a secondo da dove la guardiamo. Così è la Musica. Come Michelangelo penso che la Musica esista già nell'Universo interamente composta e che compito dell'artista è solo "ascoltarla" e trascriverla; e, come Leonardo, credo che una composizione si possa "costruire" sovrapponendo strato dopo strato: il materiale esiste comunque già scritto nell'Universo e compito dell'artista è ricostruirlo strato dopo strato per come può.

Potremmo andare avanti a parlarne per ore ed ore e giorni e giorni e forse per anni e anni. Di una cosa sono certo - e in questo concordo con Arnold Schoenberg - prima di poter essere un'artista devi essere un'artigiano. Non c'è via di scampo: prima semini, poi raccogli. E' la Legge della Fattoria, ed è una Legge Universale come i 10 Comandamenti. Non puoi infrangerla: è indistruttibile. Puoi solamente infrangerti tu, se ci provi. E ti farai molto male ad ogni tuo tentativo. Proprio come con i 10 Comandamenti.

Al pari di un falegname, qui si deve prima imparare a riconoscere i vari tipi di legno, poi come lavorarli ed infine come metterli insieme se volessimo "comporre" un armadio. Non si nasce ma si diventa Artisti. E prima di essere Artisti - lo ripeto - si deve essere ARTIGIANI.

E adesso, bando alle ciancie e cominciamo a parlare di Composizione.

Armonia, Contrappunto e Forma

Vorrei precisare cosa in realtà si studierà qui: non la Musica in generale ma la sola Composizione Musicale. Qui si presuppone che si sappiano non leggere a vista ma almeno riconoscere le note scritte su un pentagramma ( sia in chiave di Sol che di Fa ) e, preferibilmente, che si sappia utilizzare uno strumento musicale - fosse solo il mouse o la tastiera del tuo pc! Se non possiedi questi requisiti minimi spero ti adeguerai strada facendo e li imparerai, ma al di fuori di questa sede. Siamo autodidatti ma vogliamo fare le cose per bene, vero?

Vista da molto lontano la Composizione Musicale è qualcosa di assolutamente misterioso che viene da non si sa dove e che qualcuno di noi esseri umani per non si sa quale motivo riesce a percepire e poi trasmettere agli altri. Li chiamiamo Geni - ma lo sono fino ad un certo punto.

Se ci avviciniamo solo di un poco vediamo che la Composizione Musicale è composta da 3 elementi: l'Armonia, il Contrappunto e la Forma.

* L' Armonia è la teoria degli accordi e delle loro possibilità di collegamento con riguardo ai loro valori archittettonici, melodici e ritmici e ai loro rapporti di equilibrio.

* Il Contrappunto è la teoria della disposizione e del movimento delle parti, con riguardo alla combinazione tematica.

* La Forma è la costruzione e lo sviluppo delle idee musicali.

Nonostante tutta questa "teoria" di cui si dovrà parlare, sappi che taglierò corto su molte cose e prediligerò la pratica della composizione già dalle prime battute. Chi vorrà approfondire certi argomenti potrà farlo in altro modo: questo è un Laboratorio di Artigiani. Qui vorrei che si intagliasse il legno, si scolpisse il marmo e si mettano dei colori sulle tele già nella prima mezz'ora di lezione.

Cominceremo parlando di ARMONIA e seguiremo - a modo nostro - il "Manuale di Armonia" di Arnold Schoenberg del 1911, ma ancora terribilmente attuale.

A proposito: anche Schoenberg era un autodidatta.

Le Triadi sui Gradi della Scala

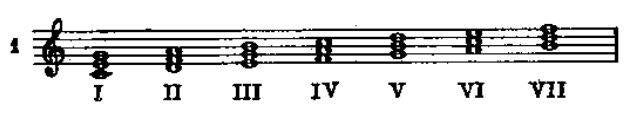

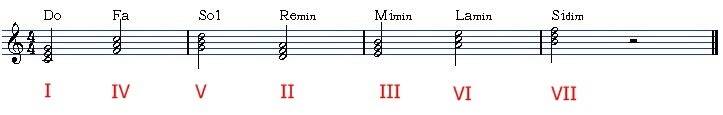

Tutti conosciamo la scala di Do ( do, re, mi, fa, sol, la, si ). Costruiamo sui sette gradi della scala maggiore sette accordi formati con i Suoni della Scala.

La ragione del perchè questi sono gli accordi che si possono costruire sulla scala risiede in complicati ragionamenti sulla natura del suono di ogni nota e degli "armonici" che risuonano insieme alla nota. Se vuoi ascoltare un suono privo di "armonici" devi ascoltare una Sine Wave prodotta da un Synth... Se ascolti un suono prodotto da un qualsiasi altro strumento musicale ascolterai anche i suoi "armonici".

E' grazie a questi altri suoni - detti, appunto, armonici - che il nostro orecchio riconosce come consonanti o dissonanti più note suonate insieme contemporaneamente con i loro "armonici" che si sommano o sottraggono in un modo che è veramente complesso ricostruire matematicamente. A noi - per il fine di questo nostro "Artigianato Musicale" - interessa sapere solo che un accordo è semplicemente questo: almeno tre note suonate insieme contemporaneamente.

Puoi approfondire lo studio degli "armonici" in separata sede, se vuoi, e ti renderai conto che in realtà non è solo il risuonare degli armonici che rende l'insieme di più note suonate contemporaneamente come consonanti o dissonanti alle nostre orecchie... devi solo "abituarti" all'ascolto di certe combinazioni e, nel tempo, alcune da dissonanti ti appariranno consonanti.

Ogni accordo prende il nome dalla nota più grave della triade scritta in posizione schematica - come nella foto sopra - e dal rapporto che questa nota ha con la nota scritta poco sopra ( detta: la terza, ma che, in realtà, è la "seconda" nota dell'accordo ).

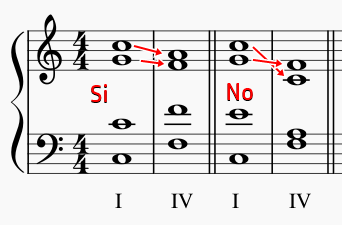

Questo rapporto - tra la prima e la terza nota - o se vuoi, tra una nota si ed una nota no della scala - in particolare definisce se un accordo costruito con queste note è di natura ( o modo ) minore o maggiore.

Per definire meglio la natura e le proprietà di ogni accordo è convenzionalmente accettato di chiamare le varie note della scala utilizzata: Gradi, e di numerarli con i numeri romani. Abbiamo così un accordo formato sul primo grado ( I ), uno sul secondo grado ( II ) e via dicendo.

Osservando la foto con gli accordi in posizione schematica, la prima considerazione che possiamo fare è che ogni accordo è formato dall'insieme di tre note e che queste tre note sono in rapporto di uno, tre e cinque. Il primo accordo ( I ) è costituito dalle note DO, MI e SOL e se guardi la scala queste sono proprio la prima, la terza e la quinta nota della scala. Ogni accordo costruito sulla scala ha questa stessa identica caratteristica. Il secondo accordo è composto dalle note RE, FA e LA. Se la nostra scala cominciasse dal RE ( e finisse in DO ), anche qui il nostro accordo sarebbe formato dalla prima nota, dalla terza e dalla quinta nota della scala. E via dicendo per tutti i gradi della scala.

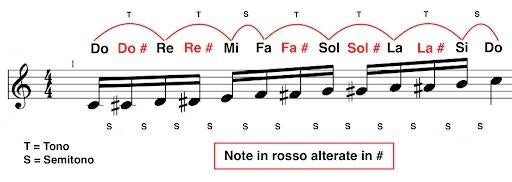

Quello che rende un accordo Maggiore o Minore è la REALE distanza della seconda nota dell'accordo ( la terza della scala ) con la prima nota. Questa distanza la si può misurare sulla scala cromatica. Cioè sulla scala composta da tutti i suoni del sistema musicale occidentale - che è quello che stiamo studiando.

Le note che abbiamo a disposizione per comporre musica infatti non sono solo sette. In realtà sono 12. Se immagini ( o guardi ) la tastiera di un pianoforte, le sette note della scala di DO sono tutti tasti bianchi... ma esistono anche i tasti neri! ( che sono, praticamente, le note scritte in rosso nella foto qui sopra ).

Adesso, se conti quante note reali ci sono tra il DO ed il MI vedrai che ci sono tre note di mezzo ( DO#, RE e RE# ). Quest'intervallo - cioè, questa distanza tra due note costituisce quella che è definita una terza maggiore.

Se conti le note reali esistenti tra il RE ed il FA vedrai che ci sono solo due note in mezzo ( il RE# ed il MI ). Quest'intervallo tra due note è detto di terza minore. E' questa caratteristica che rende un accordo minore o maggiore. Praticamente minore o maggiore è la distanza REALE tra i suoni della seconda nota dell'accordo rispetto alla prima.

Tutte le terze note di ogni accordo sono quinte perfette (ci sono 6 note tra la prima e la terza nota di ogni accordo), tranne l'accordo costruito sul settimo grado che ha una quinta diminuita. Cioè le note reali che si contano tra la prima e la terza nota di questo accordo sono in numero minore rispetto a quelle degli altri accordi.

Numericamente, tra la prima e la terza nota di ogni accordo - su ogni grado della scala - si possono contare 6 suoni, mentre sull'accordo costruito sul settimo grado tra il SI ed il FA si contano solo 5 suoni ( il nostro totale è "diminuito"! ).

Praticamente abbiamo, su una scala di sette suoni, tre tipologie di accordi: accordi maggiori, minori o diminuiti. Gli accordi maggiori sono quelli costruiti sul I, IV e V grado della scala. I minori sono quelli costruiti sul II, III e VI grado della scala. E l'accordo diminuito è quello costruito sul VII grado della scala.

La Scrittura a 4 Parti

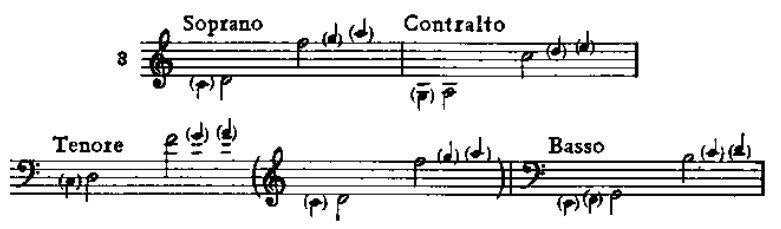

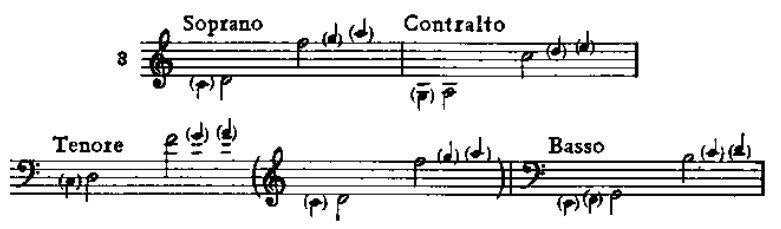

Per rappresentare le Successioni degli accordi per mezzo del movimento delle parti, e poiché la maggior parte delle combinazioni armoniche richiede in media quattro parti, ci si serve dei quattro registri principali della voce umana: soprano, contralto, tenore e basso, da cui deriva la cosiddetta scrittura a quattro parti.

Ogni voce deve cantare nel suo registro medio, e può salire all’acuto o scendere al grave solo quando lo richiedano altre esigenze particolari (difficoltà di condotta delle parti, per evitare la monotonia e così via).

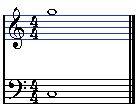

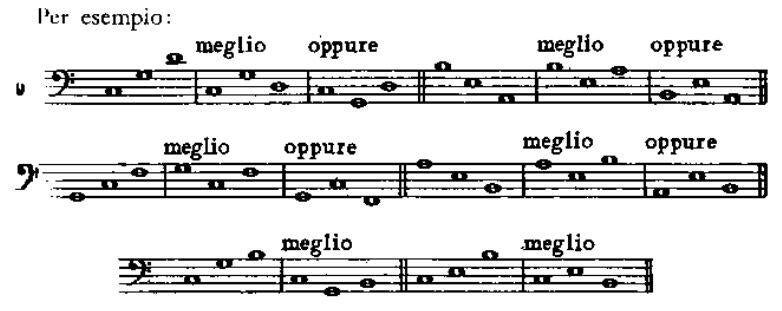

L’estensione delle voci è più o meno la seguente:

Le semiminime tra parentesi indicano fino a quali estremità verso l’acuto o il grave si può arrivare in caso di necessità.

Preferire il registro medio ( usare solo eccezionalmente le note più acute e più gravi ).

Tu adesso mi dirai che non era tua intenzione scrivere musica per soprano e tenori ma aspetta ancora un poco e vedrai che questo tipo di impostazione "teorica" ti permetterà di scrivere musica in tutte le paste e i modi possibili.

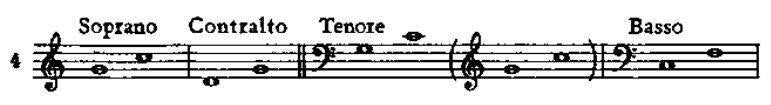

Visto che ogni accordo è formato da sole 3 note, nella scrittura a 4 parti occorre raddoppiare una nota dell’accordo. Bisogna tener presente in prima linea la fondamentale ( cioè quella che da il nome all'accordo ), quindi la quinta e infine la terza. Ma inizialmente raddoppieremo solo la fondamentale.

Considerando le 4 voci umane ( anzi: i quattro registri delle voci umane ) e le loro estensioni vediamo che gli accordi - sul pentagramma - possono essere scritti in quelle che convenzionalmente si chiamano "posizione stretta" ( in genere, di sonorità più brillante ) o "posizione lata" ( in genere, di sonorità più morbida ). Nella posizione stretta le tre voci superiori cantano note vicinissime, tra cui non sarebbe possibile introdurre nessun altro suono dell’accordo ( la distanza del tenore dal basso non ha importanza, purché non sia troppo grande ). Se invece è possibile nelle voci superiori introdurre tra due note dell’accordo una o più note, sempre facenti parte dell’accordo, allora l’accordo è in posizione lata.

L’esperienza insegna che, in genere, la sonorità è migliore quando nelle parti superiori la distanza tra due voci non è superiore a un’ottava, mentre il tenore può essere anche più distante rispetto al basso.

Ed ecco finalmente il primo esercizio! Mettiamo le mani in pasta! Trova in quanti modi è possibile scrivere i vari accordi costruiti sui gradi della scala tenendo conto delle estensioni delle voci, tenendo sempre la fondamentale al basso e raddoppiando solo la fondamentale.

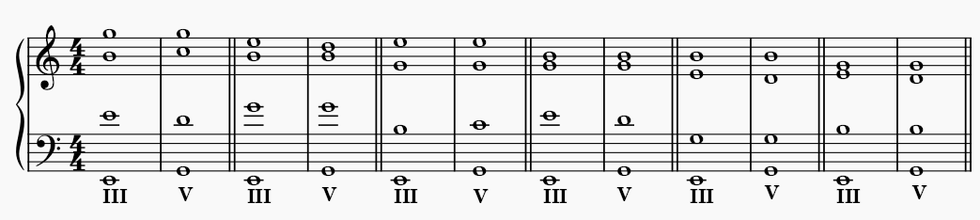

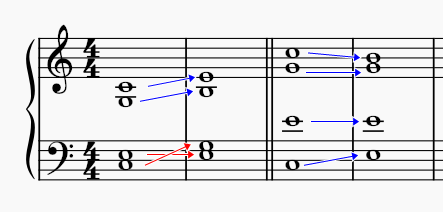

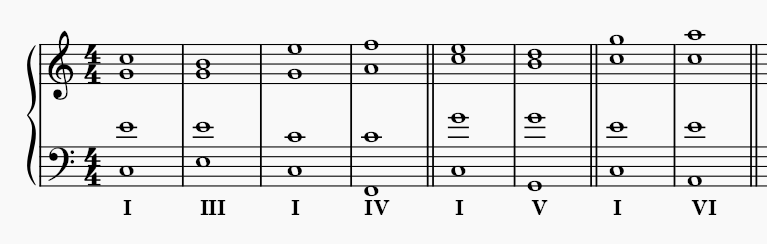

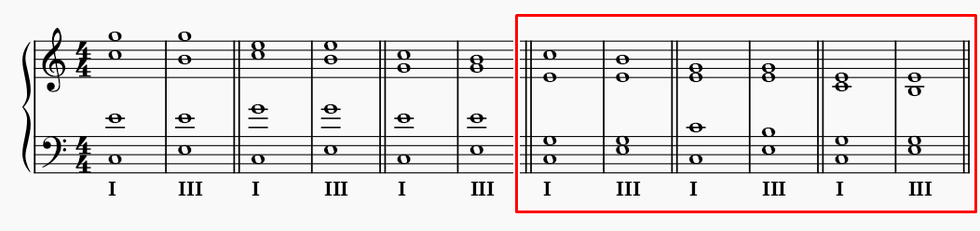

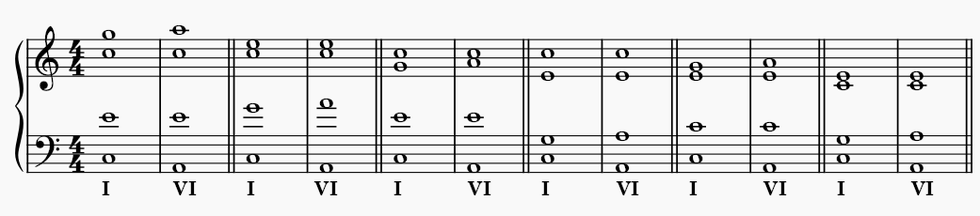

Questo è l'esercizio svolto sul primo grado.

Diamo il DO al Basso:

La nota più alta - per il momento - che il soprano può cantare per formare l'accordo sul primo grado ( Do maggiore ), è il Sol sopra il rigo.

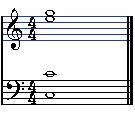

Diamo questo SOL al Soprano:

Per completare la triade del primo grado mancano le note MI ed il raddoppio della fondamentale DO. Guardiamo le estensioni delle voci. Se il Contralto intona il MI sul quarto spazio in alto del pentagramma il Tenore dovrà per forza - con le limitazioni del momento! - intonare un DO. Ma il DO più alto che un Tenore può intonare - al momento! - è il DO centrale, quello in mezzo tra la chiave di sol e quella di fa. Come detto prima: "L’esperienza insegna che, in genere, la sonorità è migliore quando nelle parti superiori la distanza tra due voci non è superiore a un’ottava, mentre il tenore può essere anche più distante rispetto al basso". Quindi questa soluzione è - sempre per il momento - da evitare. E' un errore. Queste sono cose che se vorrai farai DOPO aver studiato e padroneggiato le regole dell'armonia, e lo farai per ottenere un effetto particolare e con la CONSAPEVOLEZZA di star a infrangere le "regole". Ascolta comunque la resa sonora di una tale assegnazione delle voci.

Il raddoppio del DO assegnato al Tenore ed al Basso con la distanza di più di un'ottava tra Tenore e Contralto fa in modo che le parti alte siano molto staccate dalle basse e la resa finale è una preponderanza del suono DO rispetto alla totalità dell'accordo. Voglio dire, si percepisce un effetto come di una singola nota e non di un accordo pieno. Quello che l'esercizio ti richiede al momento è quello di scrivere ACCORDI e non di gestire il movimento delle parti in modo da ottenere effetti particolari.

Quindi se non possiamo al momento - "al momento" non mi stancherò di scrivere queste parole 100.000 volte se sarà il caso! - Se non possiamo assegnare il MI al Contralto non ci resta che assegnarli il DO ( perchè AL MOMENTO! non possiamo raddoppiare la quinta - il sol ).

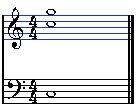

Assegniamo il DO al Contralto, dunque:

E' chiaro che anche così si percepisce la preponderanza della nota DO invece che l'Accordo di Do. Ma questo succede perchè non abbiamo ancora assegnato la terza nota dell' accordo al Tenore - ed il DO è già raddoppiato visto che sia il Basso sia il Contralto lo intonano.

Assegniamo dunque la nota finale al Tenore, il MI - nel rispetto della sua estenzione:

Adesso si ascolta un Accordo! E noi abbiamo scritto il nostro primo accordo in posizione LATA sul primo grado. L'esercizio ti richiede adesso - rispettando i limiti imposti al momento - di scrivere tutte le altre possibilità non solo sul primo grado ma su ogni grado della scala. Buon divertimento!

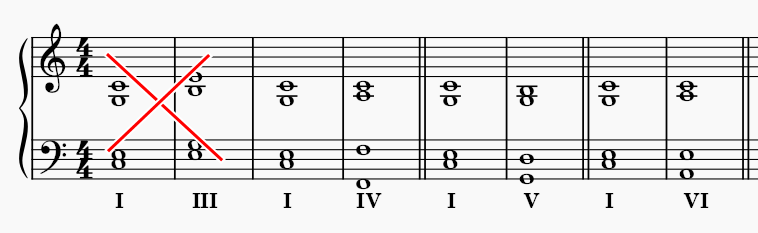

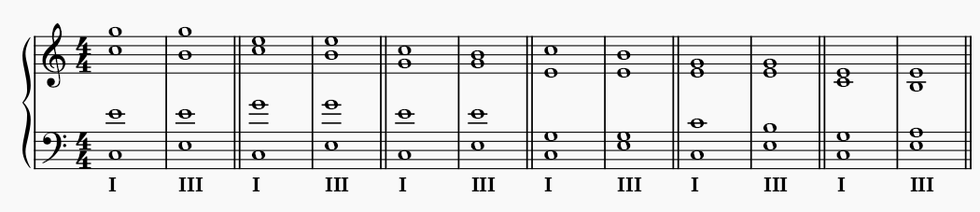

Soluzione Esercizio Scrittura Accordi Stretti e Lati

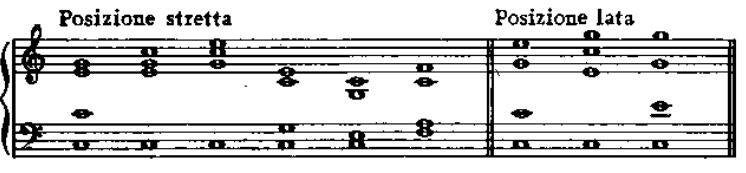

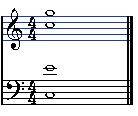

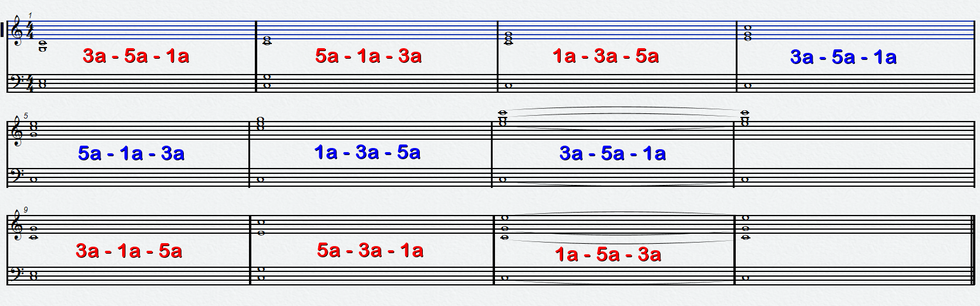

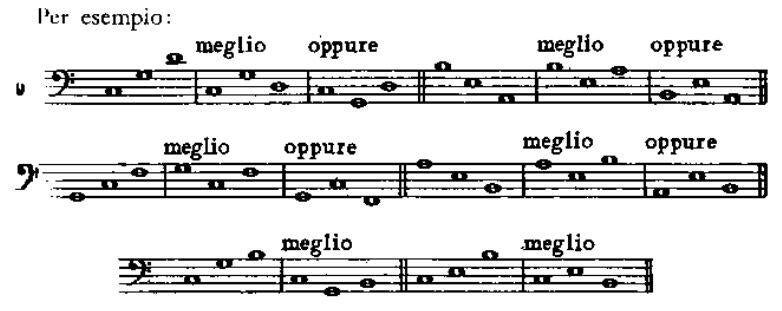

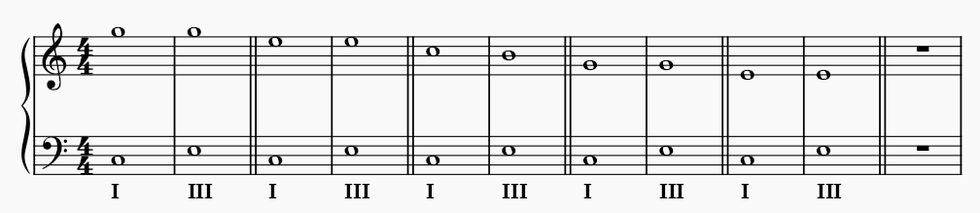

Nel svolgere l'esercizio potresti aver notato che alla fine gli accordi possibili in posizione stretta sono solo 3 per tipo ( e lo stesso in posizione lata )... cambiano solo le altezze delle note - e le ottave in cui suoni o scrivi.

Dando il suono fondamentale al Basso le altre note dell'accordo in posizione lata si possono disporre solamente così:

- 3a - 1a - 5a oppure

- 5a - 3a - 1a oppure

- 1a - 5a - 3a.

Mentre in posizione stretta:

- 3a - 5a - 1a oppure

- 5a - 1a - 3a oppure

- 1a - 3a - 5a

E' quella che io chiamo "Matematica Musicale": non esistono, matematicamente, altre possibilità, tutti gli altri accordi non sono che ripetizioni di questi su ottave diverse! E nota come nel registro basso le formulazioni [3a - 1a - 5a], [5a - 3a - 1a] e [1a - 5a -3a] pur essendo "matematicamene" uguali a quelle del registro alto, lì figurano come in posizione stretta mentre nel registro basso: in posisione lata!

L'unica differenza - nella possibilità degli accordi - potrebbe essere costituita dall'estenzione dello strumento o voce per la quale si scrive - e per la quale alcune disposizioni potranno essere fattibili e altre... no!

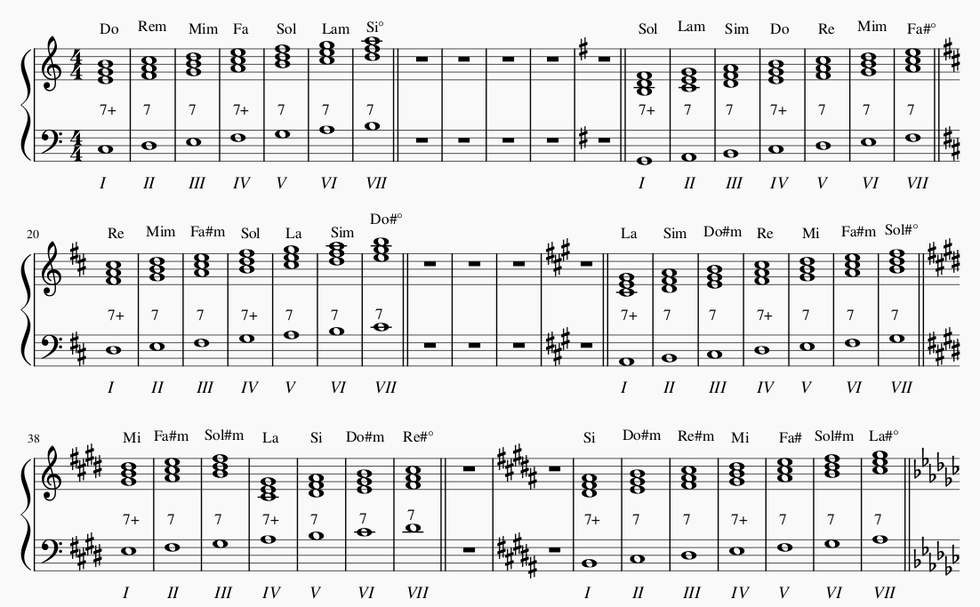

Comunque sia, è bene esercitarsi a scrivere le note in tutte le tonalità ( oltre che in Do anche in Sol, Re, La, Mi, Si, Fa#, Reb/Do#, Lab, Mib, Sib e Fa ). Sempre in modo maggiore. Buon divertimento!

Qui di seguito la Tavola degli Accordi in ogni Tonalità, nel Modo Maggiore.

Successione delle Triadi

Qui comincia il vero divertimento. Scrivere accordi che si susseguono come in una composizione musicale vera e propria. Non daremo regole ma solo indicazioni e solo con lo scopo di procedere passo passo dal facile al difficile.

Collegando le parti, faremo solo i movimenti strettamente necessari al collegamento degli accordi. Ogni parte può muoversi solo quando deve muoversi, e allora farà il movimento più piccolo possibile ( Legge della Via più Breve ). Ne deriva che, quando due accordi successivi hanno un suono in comune, questo rimarrà nel secondo accordo nella stessa posizione che aveva nel primo, cioè “resterà fermo”.

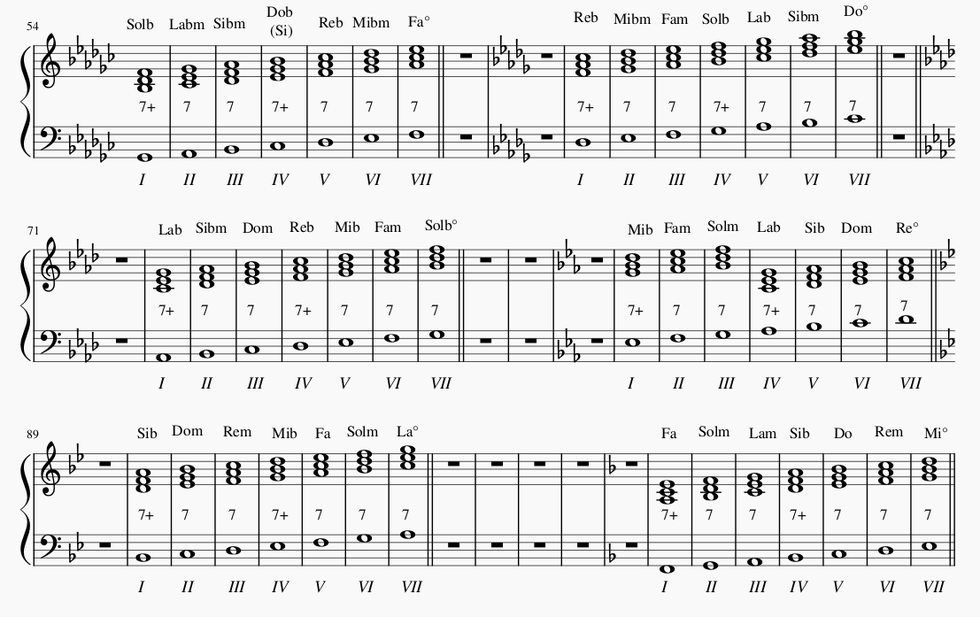

Collegare solo gli accordi che hanno un legame armonico, secondo questa tabella:

Anche in questo esercizio LA FONDAMENTALE VA DATA SEMPRE AL BASSO.

Non bisogna incrociare le parti. Per esempio: se il soprano intona il Do mentre il contralto intona il Sol, nella accordo successivo il soprano non può intonare una nota che è più bassa del Sol intonato dal contralto nell'accordo precedente. Non bisogna incrociare le parti.

ESERCIZIO NUMERO 2

COLLEGARE GLI ACCORDI IN BASE ALLA TABELLA

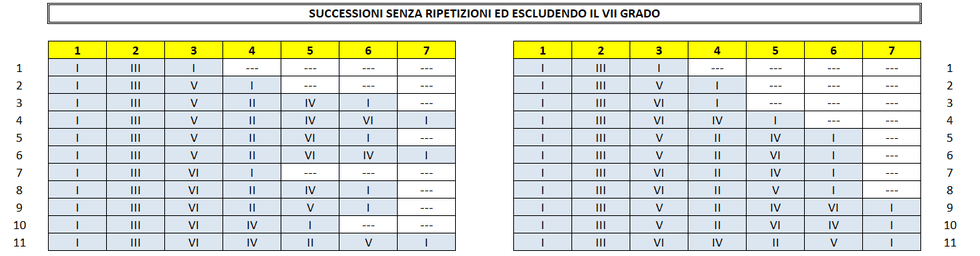

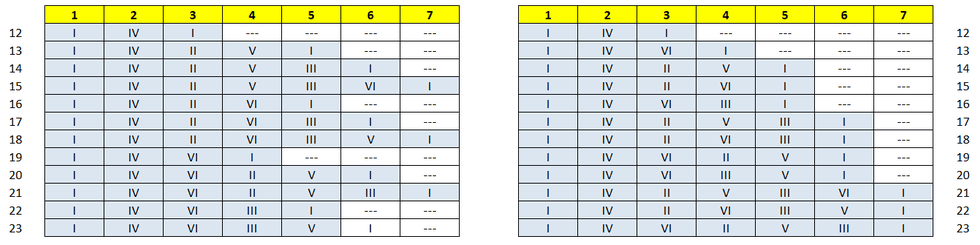

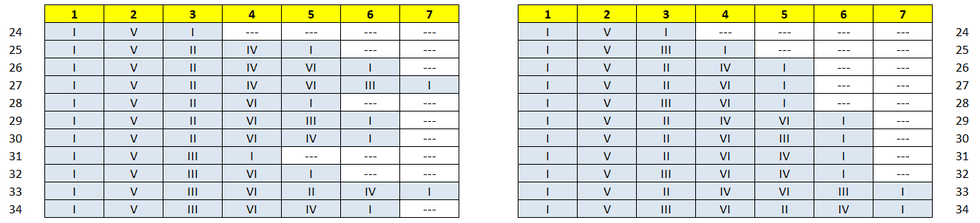

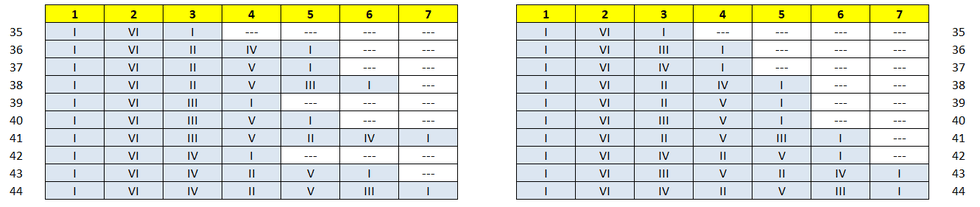

Fase 1: Scelta degli accordi secondo la tabella ( il VII grado resta per ora escluso ).

Fase 2: Identificare il Grado degli accordi che si utilizza ( scriverlo sotto il rigo del basso, se si vuole )

Fase 3: Scegliere la posizione ( stretta o lata; di terza, di quinta o di ottava ) - praticamente le voci di soprano e contralto!

Fase 4: Disposizione del primo accordo. Chiedersi:

- Quale nota va data al basso?

- Quale al soprano?

- Che cosa manca?

Fase 5: Per eseguire il collegamento, chiedersi:

- Qual è la nota fondamentale?

- Qual è il legame armonico? ( Resta fermo! )

- Quali note mancano?

Ricorda che anche in questo esercizio, raddoppieremo sempre e solo la nota fondamentale all’ottava.

Fase 6: Esercitarsi a collegare tutti i gradi della scala !!!

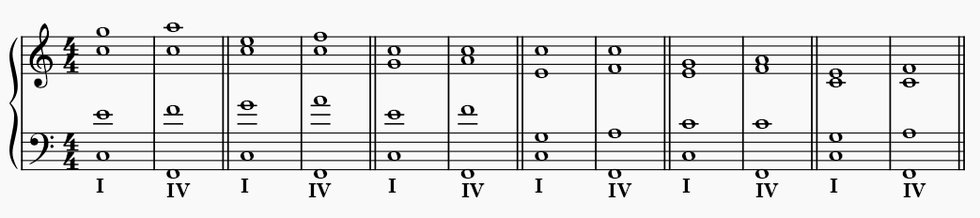

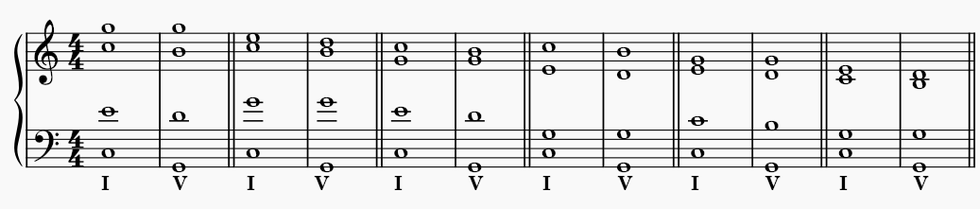

ESERCIZIO NUMERO 3

SCRIVERE BREVI COMPOSIZIONI

Formare con i sei accordi di cui si dispone delle brevi composizioni che dovranno essere più varie e interessanti possibili per quanto lo permettono i mezzi.

Attenersi alla tabella dei legami armonici.

L’esercizio richiede che si deve incominciare e finire con la triade del I grado. ( Ne deriva che, a causa del necessario legame armonico, prima dell’ultimo accordo ce ne dovrà essere uno che possa collegarsi al primo grado in base alla nostra tabella: cioè il III, IV, V o VI grado ). Questa "regola" è molto importante PER IL MOMENTO. E' assolutamente necessario imparare ad esprimere la TONALITA' e non c'è modo migliore di farlo se non iniziando e concludendo una successione di accordi ( o "Modulo di Successione" ) con il PRIMO GRADO della scala utilizzata. ESPRIMERE LA TONALITA' è il nostro obiettivo primario in tutti gli esercizi che faremo... PER IL MOMENTO.

Evitare accordi ripetuti. Uno specifico accordo ( o grado ) potrà essere suonato solo una volta! Limitarsi a successioni di 4 massimo 6 accordi; e poiché il primo e l’ultimo di questi accordi è il I grado, ci potranno essere in mezzo, al massimo, 2 o 4 altri gradi diversi, e semmai di meno, dal momento che bisogna evitare le ripetizioni.

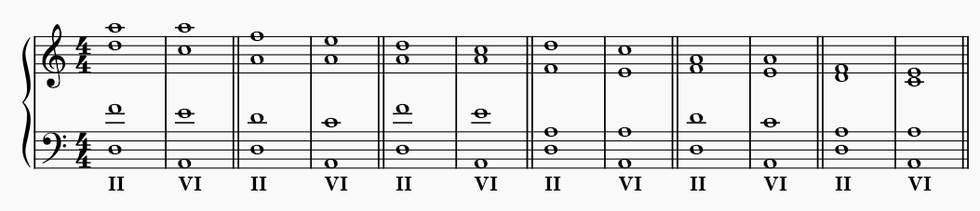

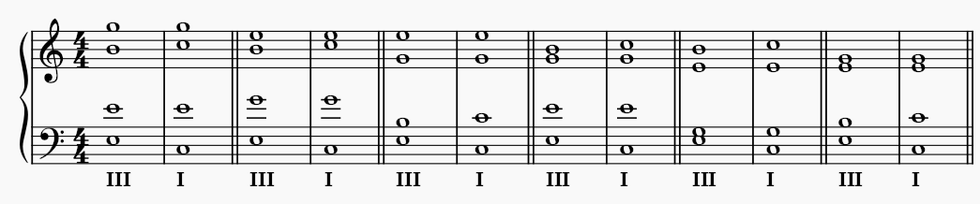

Esplora tutte le possibilità collegando il I ed il III grado, poi il I ed il IV e via dicendo.

Evitare quei collegamenti e quegli andamenti che risultano sgradevoli all’orecchio.

Evitare due intervalli melodici di quarta o di quinta nella stessa direzione, perché i suoni estremi formano una dissonanza.

Nessuna parte può fare un salto maggiore di una quinta ( il salto d’ottava è però permesso ).

Svolgere l’esercizio in più tonalità. ( Ah! L'hai voluta la bicicletta? Adesso, pedala e buon divertimento! )

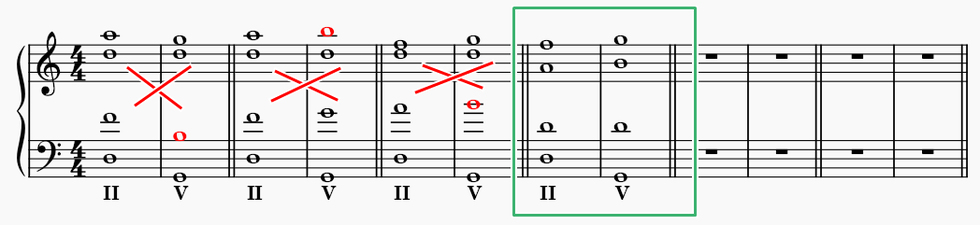

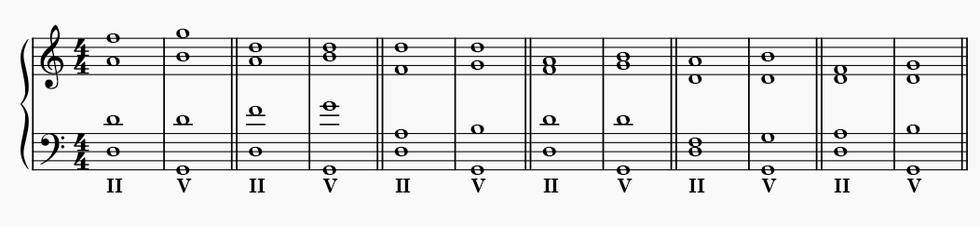

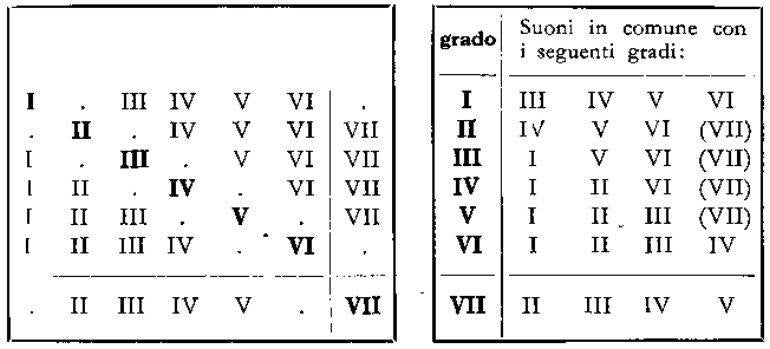

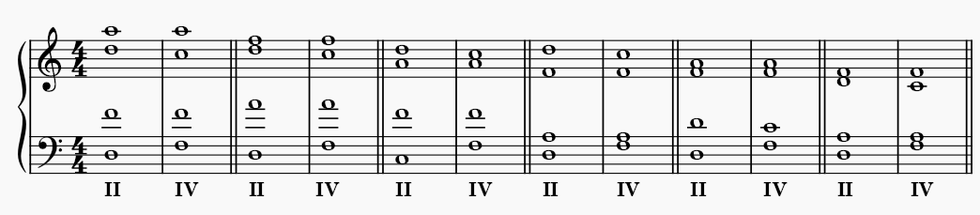

Soluzione Esercizio 2

Piccolo recap di tutte le regole emerse sin ora:

- Abbiamo a disposizione solo sei gradi della scala ( il VII è escluso al momento )

- Scrittura a 4 parti: rispettare le estensioni dei vari registri della voce umana e/o degli strumenti utilizzati.

- Si raddoppia SOLO la fondamentale di ogni grado

- Nelle parti superiori la distanza tra due voci non deve essere superiore a un’ottava

- Il tenore può essere anche più distante rispetto al basso

- Collegando le parti, faremo solo i movimenti strettamente necessari al collegamento degli accordi - cioè quando due accordi successivi hanno un suono in comune, questo rimarrà nel secondo accordo nella stessa posizione che aveva nel primo, cioè “resterà fermo”.

- Collegare solo gli accordi che hanno un legame armonico, secondo questa tabella - e rispettando i limiti imposti per il VII grado:

- Non bisogna incrociare le parti

- Gli esercizi deveno incominciare e finire con la triade del I grado ( ESPRIMERE LA TONALITA'! )

- Evitare le ripetizioni degli accordi - un accordo ripetuto acquista rilevanza e si impone alle nostre orecchie facendoci "perdere" il senso della tonalità e al momento solo l'accordo "fondamentale - casa" del I grado è rilevante proprio in quanto determina la tonalità del brano!

- Evitare due intervalli melodici di quarta o di quinta nella stessa direzione

- Nessuna parte può fare un salto maggiore di una quinta ( il salto d’ottava è però permesso )

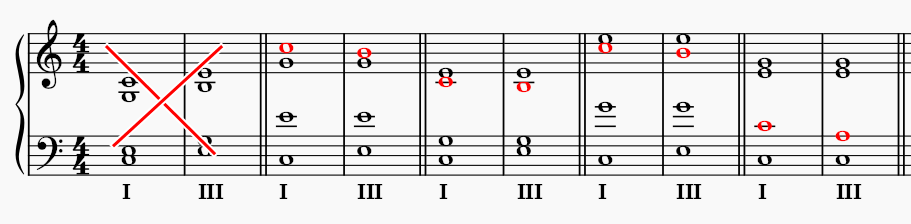

Queste sono le successioni armoniche possibili, al momento, disposte in due modi diversi. A sinistra per ordine di combinazioni possibili e a destra per ordine di lunghezza:

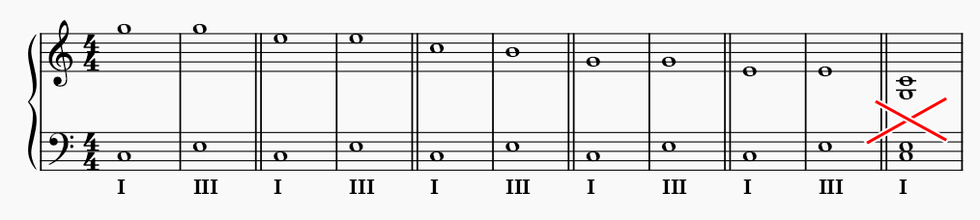

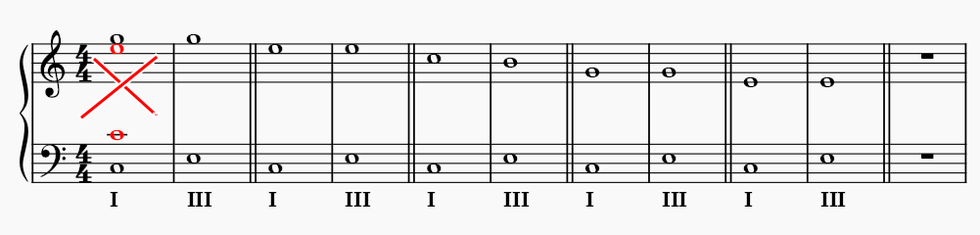

Utilizzare la posizione stretta [ 3a - 5a - 1a ] nella scrittura del I grado seguito dal III grado - in posizione bassissima - avrai già visto: NON E' PERMESSO ( ... per il momento! ) perché le parti di Basso e Tenore si incrociano; e inoltre il Tenore prende la nota che era del Contralto infrangendo la regola del "restare fermo". E' invece possibile utilizzarla nell'ottava superiore...

Svolgendo l'esercizio avrai notato anche che - sempre nella posisione stretta in tutte le sue forme - quello che cambia è il LEAD, il motivo [ Do - Si ], che può essere "cantato" o dalla voce Soprano o dal Contralto o dal Tenore.

Scrivere nelle aree dei bassi, comunque, non è una grande idea - a meno che non ci serva per dei fini sonori ben specifici ...

... le stesse armonie una sola ottava più in su sono molto più gradevoli ... e abbiamo a disposizione più "possibilità" armoniche.

E tra tutte le "possibilità" forse ( e dico: forse! ) le nostre scelte dovrebbero ricadere su quelle che "muovono" le note LEAD nelle voci di Soprano e Contralto.

Uno dei numerosi modi di affrontare l'esercizio, potrebbe essere questo (seguendo un pò anche le istruzioni di Schoenberg): [ Prima Domanda: Quale nota va data al basso? ] assegnamo le Fondamentali al Basso, dichiarando il Grado dell'accordo (in numeri romani). [ Seconda Domanda: Quale al soprano? ] Poi la nota che il "Soprano" intonerà (ricordandoci della Regola dello "star fermi", se applicabile). Scriviamo così tutte le combinazioni di Successioni possibili secodo questi criteri, rispettando le estensioni delle "voci" (lo so che con un synth o un piano potresti suonare anche note più alte o gravi... lo farai durante la tua carriera di compositore, per adesso, fai finta di vivere sotto una dittatura nazi-comunista e "obbedisci". Punto. Romperai la tua prigione ed evaderai tra non molto, te lo prometto).

Non sto prendendo in considerazione la possibilità che il Soprano intoni il Do centrale, cosa che è tecnicamente possibile ma... insomma... va bene tutto, però... ascolta:

Non è stonato, però andrebbe bene per un film dell'orrore o una composizione a sfondo molto macabro... poi, oh! fai come credi: è comunque tecnicamente corretto.

La terza domanda che dobbiamo farci è [ Che cosa manca? ]. Se il Contralto intona il Mi poco sotto al Sol del Soprano, al Tenore non resta che intonare il Do centrale... ma non può - per il momento! - perché si infrangerebbe la regola che impone una distanza inferiore all'ottava tra una voce ed un'altra!

Procediamo quindi con le assegnazioni per le voci di Contralto e Tenore. Per eseguire il collegamento, chiedersi: [ 1 ] Qual è la nota fondamentale? [ 2 ] Qual è il legame armonico? ( Resta fermo! ) [ 3 ] Quali note mancano? Potrai notare che le nostre possibilità adesso sono 6 (una in più di quelle poc'anzi prospettate): assegnando il Do al Soprano possiamo armonizzare Contralto e Tenore in due modi diversi. Ascoltiamole tutte:

Notiamo che, come detto poco fa, armonizzare troppo in basso - con il Tenore soprattutto - non è che sia proprio il massimo della musicalità, eh? Però Attenzione! con buona probabilità se assegniamo strumenti/suoni diversi dal pianoforte a queste stesse armonie l'effetto "musicale" potrà essere accetabile o addirittura buono!

Comunque sia, l'esercizio non richiede di concentrarci sulla resa musicale ma sulla tecnica della distribuzione delle voci negli accordi a quattro suoni... però noi siamo "artigiani" e stiamo prendendo nota di come i nostri strumenti (le note) si prestano alla costruzione degli accordi e dei loro legami tra loro. Puoi (devi!) anche svolgere l'esercizio sul tuo strumento preferito. La chitarra, per esempio (però non suonare gli accordi nelle posizioni che conosci ma seguendo ciò che scrivi sul pentagramma... scrivi sul pentagramma, vero?). La resa sulla chitarra è comunque di un ottava in su rispetto al pianoforte, quindi un numero di successioni maggiore ci apparirà "decente" - e quando scendiamo troppo in basso ci vorrebbe un "basso" che ci accompagna (o dobbiamo suonare la successione un ottava più alta) perché l'estensione della voce della chitarra non arriva fin lì - a meno che non utilizziamo un'accordatura speciale.

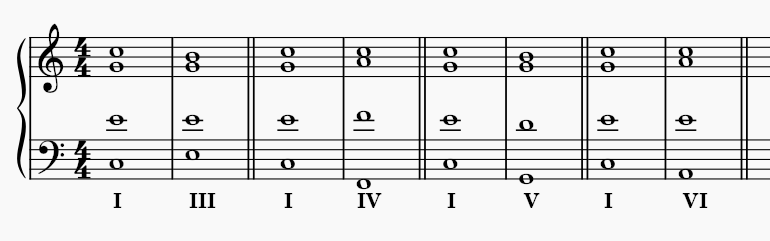

Ecco l'esercizio completo (non copiare, ma utilizzalo per verificare).

Attenzione nel procedere con l'esercizio. Non avere fretta e considera bene ogni singolo caso. Nelle Successioni II - V nota come non è possibile assegnare - con i limiti attuali - il La al Soprano perché nello scrivere il V grado se il Soprano va in Sol dobbiamo assegnare il Si al Tenore che proviene dal Fa ed intonare un intervallo di 5 diminuita (appunto Fa > Si) non è per niente semplice e sarebbe da evitare. Se il Soprano va in Si siamo fuori dall'estensione della voce (non importa se i Soprani potrebbero intonarlo lo stesso... stiamo chiedendo loro un grande sforzo e comunque sia ricordati che siamo in un regime nazi-comunista e le nostre leggi - al momento! - non ci permettono di farlo). Dobbiamo quindi assegnare il Fa al Soprano ma attenzione al fatto che il Tenore non può intonare il La (ovvero, non possiamo utilizzare la posizione stretta) perché poi nel V grado dovrebbe intonare il Si e siamo fuori dalla sua estensione! Quindi Fa al Soprano e Re al Tenore è la nostra unica possibilità (a partire dal tentativo di assegnare la nota più alta possibile al Soprano e poi procedere per gradi).