Il Paradigma dell'Islam

( 4 )

10 – Il ribelle

Mio padre era solito dire: crederò in Dio quando mi si presenterà davanti ai miei occhi e potrò vederlo e toccarlo! Sono certo che anche in quell'eventualità penserebbe si tratti di magia occulta o correrebbe preoccupatissimo da uno stimato psichiatra per capire se, per caso, la scienza non confermasse che era diventato schizofrenico. Non puoi vedere ciò in cui non credi, è un dato di fatto scientificamente comprovabile. Come diceva Wayne W. Dyer, è Credere per Vedere, non è Vedere per Credere. Anche quelli della UAAR ( Associazione Atei e Agnostici Razionalisti ) hanno un bel da fare per riuscire a convincere chiunque che finché non Lo vedremo non ha senso credere in un Dio. I ribelli all'idea di Dio preferiscono brancolare alla fioca luce della scienza piuttosto che provare ad ascoltare la Voce di Dio.

C'è una conformazione particolare nel paradigma dei ribelli che li porta ad agire così. E' l'idea che l'essere umano basta a se stesso - ed in loro quest'idea è supportata da numerosi riferimenti! La maggior parte di loro commette lo stesso madornale errore commesso dal filosofo Friedrich Nietzsche dall'alto del suo celebre Dio è morto. Il 3 gennaio del 1889 Nietzsche mentre si trovava in piazza Carignano, nei pressi della sua casa torinese, vedendo il cavallo adibito al traino di una carrozza fustigato a sangue dal cocchiere, abbracciò l'animale, pianse, finendo per baciarlo; in seguito cadde a terra urlando in preda a spasmi. Fu questo episodio a segnare l'inizio della sua infermità mentale che durò fino alla sua morte avvenuta 11 anni dopo. Hanno un bel dire i dotti, i medici ed i sapienti al riguardo della cause fisiche - che avranno certamente il loro peso nella vicenda - ma è molto probabile che quell'accesso di compassione lo abbia folgorato mentalmente facendogli rendere conto che il suo stesso Oltre-Uomo ( o Super-Uomo ) non era nient'altro che l'immagine di quel Dio che per buona parte della sua vita aveva cercato di superare, di lasciarsi oltre. Nietzsche è riuscito ad impostare una buona critica della morale cristiana e dell'intero sistema del cristianesimo, si è illuso così di poter includere l'idea di Dio in tutto ciò.

Dio non è il cristianesimo. Il cristianesimo è nato molti anni dopo le vicende che vedono come protagonista Gesù. Non è stato mai un credo instaurato da Gesù, che non ha mai fatto menzione di una nuova religione. L'invito di Gesù - rivolto agli ebrei - era quello di ritornare a Dio, e quando questi non lo riconobbero come profeta di Dio, il suo invito fu rivolto a chiunque ritenesse che lui fosse un profeta di Dio, l'atteso Messia: ritornare a Dio, cioè rivedere il proprio paradigma e mettere al centro di questo Dio. E' detto ritornare perché si presuppone che alla nascita si abbia Dio al centro – perché si è come qualsiasi altra cosa creata, si ha una sorta di inprint, di marchio, di firma - poi crescendo, nella stragrande maggioranza dei casi, la cultura appresa modifica questo stato di cose. Da grandi, si riuscirà a mettere Dio nuovamente al centro solo in presenza di numerosi riferimenti a sostegno di questa convinzione. Voglio dire, non è sufficiente dire a parole Dio è al centro della mia Visione del Mondo – per dirla come Gesù: bisogna costruire la propria casa sulla roccia.

Quasi tutti i ribelli che ho incontrato - nel mondo cosiddetto occidentale - in realtà si ribellano all'idea di Dio per come è presentata dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana e non all'idea di Dio in sé stessa. La maggior parte di loro non ha se non che una minima idea di Dio. Immaginano quindi che l'essere umano sia un moscerino che vive sopra una briciola nell'immensità dell'universo e per forza! deve bastare a se stesso! Non c'è nessuno che possa badare a lui. E' da solo sul cuor della terra ed è subito sera, come magistralmente scrisse Quasimodo. Da qui a pensare che l'essere umano deve bastare a se stesso per sopravvivere e quindi che l'essere umano basta a se stesso il passo è molto breve.

Visti i progressi fatti nei secoli, le scoperte e i passi da gigante fatti dalla conoscenza, credono così che l'essere umano basti a se stesso vivendo solitario su un piccolo pianeta perso nell'universo; hanno piena fiducia nella misteriosa intelligenza che qualcuno di noi esercita e confidano pienamente nella capacità di indagine scientifica di cui siamo capaci. Non sanno spiegarsi il perché di molte cose ma a loro non sembra importare più di tanto. Sono pragmatici, interamente concentrati sulla vita terrena e non sembrano tenere in gran conto concetti come l'anima, o lo spirito, o la stessa intelligenza di cui si vantano e si premiano a vicenda. Alla domanda perché vivi? loro rispondono mettendo al centro Sé Stessi. Si vive per il piacere di vivere, alla ricerca della felicità - come recita la dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, scritta da Thomas Jefferson. E dicono: ma perché deve esserci per forza un perché?!

Oltre ai cristiani, non fanno meno scandalo nel paradigma dei ribelli anche gli ebrei ortodossi, i Testimoni di Geova e i cosiddetti musulmani. Chi professa il credo ebraico scandalizza per le numerose regole, a volte veramente eccessive, alle quali deve sottostare - ma c'è una ragione molto valida per tutte quelle regole. I Testimoni di Geova hanno compreso che il Messia è il Messia e Dio è Dio, due figure diverse, separate: l'uno umano, l'altro divino; ma anche loro si impongono regole che non si riesce a spiegare efficacemente con la sola ragione. I cosiddetti musulmani - dico, cosiddetti perché la parola musulmani non significa niente in lingua italiana: è solo una storpiatura dell'arabo muslim, parola che non viene tradotta per precisa volontà della Chiesa Cattolica che così spera di non far comprendere a chi volesse conoscere la natura dell'Islam cos'è veramente un muslim. I cosiddetti musulmani, dicevo quindi, dalla più completa indifferenza sono passati alla ribalta per l'efferato terrorismo attuato da una piccolissima branchia di loro, e il Dio di cui parlano -- che è lo stesso identico Dio di cui parlano gli ebrei e tutti i cristiani - fa molta paura perché sembra che una volta entrato nella setta islamica - così viene chiamata - perdi la facoltà di ragionare e diventi un pazzo fanatico e criminale. E poi la carne di maiale costa poco ed è buona - dicono - ed una birretta in estate o un bicchiere di vino non hanno mai ucciso nessuno – perché negarseli?!

11 – Il ritorno

Si sono così cominciati a delineare tre diversi assetti di paradigma. Da un lato abbiamo chi mette Dio al centro del suo paradigma ed il Sé è uno dei tanti argomenti della vita. Dall'altro lato, chi mette Sé Stesso al centro e Dio è uno dei tanti argomenti della vita; e tra i due, chi mette al centro Sé Stesso e l'argomento Dio non è proprio presente: è sostituito dall'argomento Scienza - che per gli altri due potrebbe essere catalogato semplicemente come sotto argomento delle voci Lavoro o Società. Le azioni, i comportamenti, i pensieri e le destinazioni di questi tre ipotetici individui saranno molto diverse tra loro. Benvenuto nell'umanità. Benvenuto tra le creature libere di fare quello che più aggrada loro.

Se, per esempio, facciamo riferimento al principio di imparzialità, quale potrebbe essere il comportamento dei nostri tre ipotetici individui se messi di fronte ad una scelta che moralmente imponesse loro di attuare il principio di imparzialità? Non è sicuro che sia l'individuo di scienza e l'individuo che ha Dio come uno tra i tanti argomenti della sua vita ritengano l'imparzialità come un dovere morale irrinunciabile. Il loro giudizio può vacillare per mille ragioni. Colui che avrebbe Dio come suo centro sarebbe irrevocabilmente imparziale nonostante la cosa potrebbe causargli grande dolore e se non lo fosse allora non è vero che ha Dio come centro. Essere chiamati a dover scegliere e giudicare anche a costo di un personale dolore a volte è l'unico modo per individuare con maggior precisione il proprio centro. E' richiesta una grande onestà con se stessi per scoprire il proprio vero centro. Noi esseri umani ci illudiamo facilmente.

Il nostro paradigma muta nel tempo. Alla nascita i contenitori sono quasi vuoti. Sicuramente si è molto impegnati con Se Stessi nei primi anni di vita – siamo come degli oggetti animati piuttosto che dei soggetti - e pian piano i contenitori della famiglia e del piacere cominciano a riempirsi di contenuti.

Non possiamo certo sapere cosa pensavamo della nostra famiglia quando eravamo piccoli. Ma possiamo chiederci cosa ne pensiamo adesso. E similmente possiamo fare con l'idea del piacere. Cosa hai risposto alle domande del capitolo tre al riguardo?

FAMIGLIA

- La famiglia è la tua forza

- Non sopporto la mia famiglia

- Altro ……………………………………………………………………………....

PIACERE

- Si vive solamente per godersela più che puoi

- E’ sufficiente riuscire ad evitare il dolore

- Altro ……………………………………………………………………………....

E qui possiamo inserire una nuova dimensione nel disegno del nostro paradigma. Abbiamo visto che se le idee di piacere e famiglia sono al centro del nostro paradigma, la nostra esistenza non può in nessun modo risultare efficace. Se il nostro senso di sicurezza o di valore personale proviene dalla tradizione e dalla cultura familiare o dalla reputazione della famiglia siamo vulnerabili a qualsiasi mutamento che intervenga in tale direzione o cultura o a qualsiasi influenza suscettibile di alterare tale reputazione. La nostra esistenza è in balia del destino della nostra intera famiglia, nelle sfaccettature che più ci riguardano da vicino, siano queste la reputazione o le relazioni interpersonali all'interno della famiglia o la situazione economica e via dicendo. E' sbagliato? E' giusto? Nessuno dei due, secondo me. La famiglia è molto importante ai fini di un'esistenza serena, ma non può stare al centro. Lo stesso si può dire dell'idea del piacere se non si vuole finire come il personaggio di Andrea Sperelli nel romanzo Il Piacere di Gabriele D'Annunzio.

Possiamo quindi assegnare dei pesi diversi a queste due idee, in relazione al nostro centro che ci chiarifichino l'importanza che occupano questi argomenti nelle nostre esistenza. Il peso lo potremmo rendere nel nostro disegno con la dimensione del cerchio che rappresenta l'argomento. Avremmo così queste quattro possibilità:

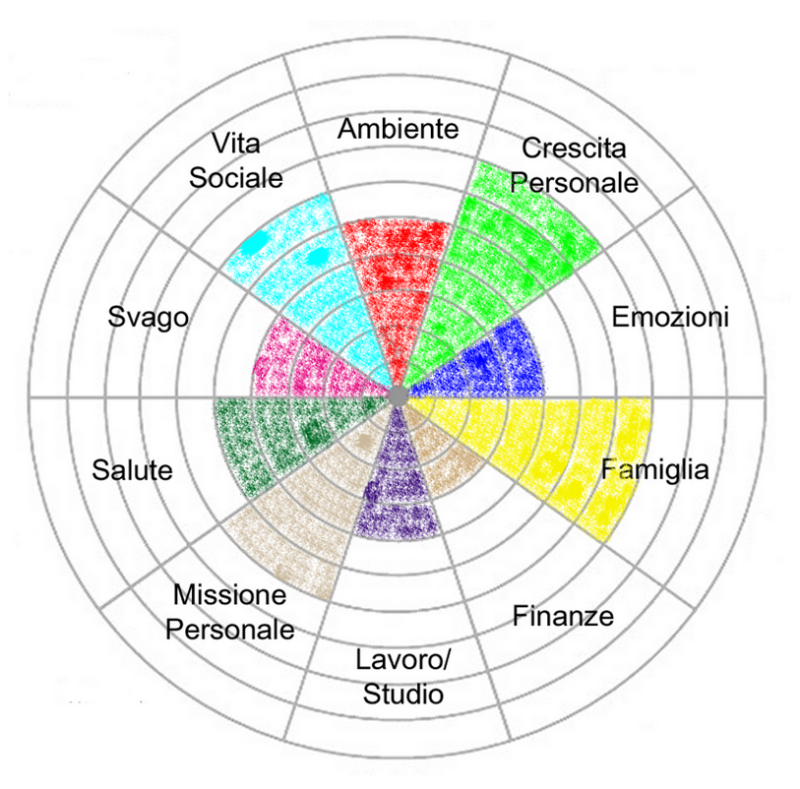

Questi disegni ci direbbero già molto di una persona e di noi stessi. Pur non essendo il centro delle nostre esistenze questi due argomenti avrebbero una grande influenza sulla direzione della nostra vita. Si potrebbe immaginare una sorta di test psicologico nel quale attraverso una serie di domande - elaborando un punteggio per ogni risposta - si stabilisca il diametro di ogni cerchio-argomento così da avere un'immagine risultante di come è strutturato il proprio paradigma. Ma non ho le capacità di elaborarlo in maniera scientifica e più precisa possibile. Quello che possiamo fare al momento è provare ad immaginare, solo immaginare, com'è la nostra reale struttura rivisitando gli argomenti della nostra vita e assegnando un diametro maggiore a quel o quei argomenti che secondo noi hanno un maggior peso nella nostra esistenza. Sentiti libero, inoltre, di definire i tuoi argomenti se credi che non corrispondano esattamente a quelli che ho indicato io. Prendi carta e penna ADESSO e prova a disegnare la tua ruota-paradigma. Questo è come immagino sia la mia.

E' un immagine che ricalca un poco la Ruota della Vita utilizzata come metodo conoscitivo nella maggior parte dei percorsi di PNL ( Programmazione Neuro-Linguistica ).

Il fine conoscitivo è però diverso. Utilizzando il metodo della ruota della vita andiamo a scoprire in quali campi della nostra vita siamo carenti sia in forma di attenzione dovuta sia in termini di realizzazione personale. Con la ruota del paradigma andiamo a sondare cosa guida il nostro comportamento, cosa cioè in ultima analisi fa in modo che la nostra ruota della vita può risultare non perfettamente rotonda. Se prendiamo ad esempio la ruota della vita raffigurata qui sopra - che è una ruota della vita a caso - possiamo vedere che l'area delle finanze è molto ristretta mentre l'area della famiglia è ben sviluppata. La ruota del paradigma corrispondente dovrebbe avere un argomento-cerchio denaro molto ridotto in dimensioni rispetto all'argomento-cerchio famiglia. Cioè, nel nostro paradigma certamente le finanze non sono al centro e non abbiamo delle idee o dei pensieri che possano essere in qualche modo considerati positivi o di rinforzo relativamente a questo importante argomento. Potremmo però avere un cerchio relativo al piacere ben sviluppato pur non avendo un cerchio relativo al sociale di dimensioni notevoli. Per esempio, cosa pensa di noi la gente non ci interessa ( cerchio sociale ridotto ) ma godiamo di una vita sociale comunque soddisfacente perché il cerchio del piacere è ben sviluppato nel nostro paradigma e sappiamo godercela anche in società a dispetto di qualunque cosa possano pensare gli altri di noi - anche se a vedere la nostra ruota della vita non riusciamo a dedicare molta attenzione allo svago. Magari è il nostro lavoro che ci costringe ad una vita sociale che in qualche modo apprezziamo. Ogni caso è assolutamente diverso e personale.

Il punto che voglio fare in questo capitolo è comunque questo. Comunque la si voglia considerare, comunque si riesca ad affrontare, a migliorare o a peggiorare la nostra esistenza: il ritorno è sempre verso Dio. Tutti questi strumenti e informazioni possono aiutarci a vivere meglio ma alla fine moriremo e cosa succederà dopo? Cos'è la morte? E che spazio occupa nel nostro paradigma l'idea della morte?

12 – La fine

Il concetto di efficacia per come lo intende Stephen R. Covey è utilizzato per lo più come un'immagine di efficacia aziendale e parlare di efficacia di un'esistenza, di una vita può risultare strano alle nostre orecchie. Siamo soliti aspirare ad una vita felice piuttosto che ad una vita efficace. Le due cose sono però come le due facce di una stessa medaglia. Una vita efficace - per come intende Covey l'efficacia - è una vita felice.

Con una formula, Covey definisce l'efficacia come la risultante del rapporto tra PRODUZIONE e CAPACITA' DI PRODURRE, e nel farlo ricorda la famosa favola di Esopo de La Gallina dalle Uova d'Oro. Similmente quello che si fa in una vita è paragonabile ad una produzione industriale o aziendale e la capacità di produrre è il nostro sottostante benessere psico-fisico e la conformazione specifica della nostra ruota-paradigma, che ci guida nel fare e ottenere quello che desideriamo, sarebbe l'impianto industriale, forza lavoro compresa. La risultante è sempre quella: una vita efficace è una vita felice e una vita felice deve per forza di cose essere una vita efficace.

Vorrei però riformulare quanto appena detto sostituendo la parola serena alla parola felice. Una vita felice è una mera illusione; non può esistere una vita felice, non è mai esistita e mai esisterà. Questo non può dirsi di una vita affrontata con serenità anche quando abbiamo da misurarci contro dei mali incurabili o catastrofi ambientali di enorme portata. In quei casi, certo non potremmo essere felici ma possiamo trovare - o possedere già - una certa calma serena, una sorta di serena accettazione e mantenere la nostra capacità di produrre perfettamente in linea con il nostro fare, con la nostra produzione anche in condizioni avverse. Riuscirci non è certo facile, ma abbiamo già imparato che in fondo, dipende soprattutto da cosa abbiamo al centro del nostro paradigma.

Ed eccoci adesso nuovamente davanti all'argomento morte. Il fratello di Stephen R. Cover, John Covey era solito raffigurare le persone altamente inefficaci elencando le 7 abitudini del fratello in negativo:

- Sono reattive, dubitano di se stesse e incolpano gli altri.

- Agiscono senza un chiaro fine in mente.

- Fanno le cose urgenti prima.

- Pensano vinco/ perdi.

- Cercano prima di essere compresi.

- Se non possono vincere, cercano un compromesso.

- Temono il cambiamento e non cercano di migliorare.

Queste persone arriveranno al giorno della loro morte che non potranno dire di aver vissuto una vita serena. Già il semplice fatto di essere reattive li muove come delle foglie al vento. Chiunque può essere il padrone dei loro sentimenti e guidarle dove più desidera o calpestarle come vuole. Ma anche senza applicare nessuna furbizia su di loro, le persone reattive non agiscono con un fine preciso in mente, reagiscono d'impulso - sono reattive! - e spesso vogliono vincere a tutti i costi cercando di essere compresi prima di comprendere. Sono, spesso, persone litigiose e dedite alla guerra in ogni sua forma e sostanza, altro che vita serena. Quando hanno un fine in mente chiaro e preciso, con il loro paradigma di pensiero orientato al mors tua vita mea – il vinco/perdi, nell'ottica di Covey - allora cercano di utilizzare la furbizia, che non è altro che una forma di intelligenza strategica, quindi mentono, imbrogliano, rubano, occultano, stravolgono i fatti e i più temerari tra loro uccidono. Anche quando pensano cominciando dalla fine la loro esperienza terrena è tutt'altro che serena. La furbizia da loro applicata rende quest'intelligenza scura, quasi fosse un male essere furbi, o agire strategicamente. Ma, nel paradigma dell'Islam, l'intelligenza strategica, o furbizia, non è un male di per sé.

Un giorno il profeta Muhammad, se ne stava seduto sul bordo di una strada nei pressi di una biforcazione. Arrivò all'improvviso un uomo correndo e avendolo riconosciuto gli disse: "Profeta di Dio, mi stanno inseguendo e se riescono a prendermi mi uccideranno di sicuro!". Il profeta lo guardò e poi gli disse: "Prendi la strada di destra". E così l'uomo fece. Quindi il profeta si alzò e si mise a sedere dall'altro lato della strada. Arrivarono gli inseguitori e riconoscendo il profeta un sorriso affiorò sulle loro labbra. Se l'uomo che inseguivano era passato da lì era sufficiente chiederlo al profeta e questi non avrebbe certo mentito! "Profeta di Dio" - dissero - "stiamo inseguendo un uomo che è un ladro ed un assassino. E' passato da qui? E da quale parte è andato?". Il profeta rispose: "Da quando sono seduto qui, voi siete i primi che vedo passare". E gli inseguitori tornarono sui loro passi cercando il loro uomo da qualche altra parte.

Puoi essere strategico, furbo, anche senza mentire. Se nel tuo paradigma al centro c'è Dio crederai sicuramente alla Giustizia Divina che è esatta e imprescindibile, puoi quindi anche proteggere la vita di un assassino lasciando che Dio si occupi dell'eventuale sua punizione. Se nel tuo paradigma l'idea di Dio non è presente o è comunque rilegata tra i vari argomenti crederai solo e in buona parte nella giustizia dei tribunali umani che possono - e spesso lo fanno - sbagliare. Quindi se degli esseri umani decretano che un loro simile sia un ladro ed un assassino - ma tu in realtà non sai niente delle contingenze dei fatti - tenderai a consegnare nelle loro mani - se ne hai occasione - quell'essere umano e poi - pensi - gli avvocati ed i giudici nei tribunali stabiliranno la verità e la sorte di quell'esistenza. Il pensiero di base qui è che se qualcuno ti chiede aiuto e tu puoi fornirlo è giusto prestarlo con l’intento che se eri tu ad essere inseguito - e magari è vero che hai rubato ed ucciso ma bisognerebbe vedere in quali condizioni e perché - avresti voluto che qualcuno ti aiutasse in quel frangente. E' la famosa regola d'oro recitata in positivo: fai agli altri quello che vorresti gli altri facessero a te.

Il punto qui è che l'intelligenza strategica di per sé non è né buona né cattiva. Dipende dall'uso che se ne fa. Lo stesso può dirsi dell'idea della morte e di ogni cosa presente - o assente - nell'universo. Tutto, di per sé, non è né buono né cattivo. La creazione, l'universo e tutto quello che vi appartiene è neutro, siamo noi a far diventare qualcosa positiva o negativa perché la nostra mente si muove per concetti binari e quello che vediamo al di fuori di noi stessi è in realtà solo quello che abbiamo dentro.

Adesso, cosa pensi della morte? Che influenza ha nella direzione che il tuo paradigma ti impone?